宴飨(四)·逐辣之欢

2173

2173

12

12

赣人好辛辣。我在江西许多年,离开又许多年,始终也忘不了辣椒的味道。

人生百味,食色性也,但再没有一种味道能像辣味一样,光明正大地和“痛快”这个词连在一起。诚然,现代科学表明,“辣”只不过是舌头被刺激后产生的一种痛觉,无甚浪漫可言。但一看到那般张扬的红艳,却不免叫人联想到鲜衣怒马、快意恩仇的爽气与豪迈。也许是我一家之言,我总以为能吃辣爱吃辣的人身体也强健些、性格也开朗些。林妹妹是不能吃红油火锅夫妻肺片麻婆豆腐的,反而是古龙笔下的风四娘,泼辣率性的奇女子,才敢“骑最快的马,爬最高的山,喝最烈的酒,吃最辣的菜”。

川菜的流行和辣椒作为调味品的广泛运用,让人们误以为这种食物是古来有之的中国本土食材。其实不然,感谢哥伦布,辣椒作为舶来品,明朝时才由美洲传入中国。明人高濂对辣椒的记载很早:“番椒丛生,白花,果俨似秃笔头,味辣色红,甚可观”。“番”这个字便表明了辣椒的血统——是外国传进来的。

辣椒耐旱好长,生命力旺盛。春末栽下去一茬,整个夏天都可见青青红红的小辣椒一串串地冒出来,犹如喜庆的小鞭炮,来不及吃。我最喜用剪子剪下半盆小辣椒来,再割一块屋檐下吊着的乌黑发亮的腊肉,洗净盐霜,切飞薄的片,肥多瘦少连皮;备好青蒜苗、嫩姜片,以素油大火炒。成之,一片红油汪汪,辣、咸、香,滋味之美,难以言喻。配一小碟霉豆腐乳和白菜汤,一大碗松软米饭顷刻被送下肚,意犹未足。若实在吃不完,还可做成剁辣椒酱,放一点点白糖和白酒,放大量的豆豉和蒜粒。最后辣酱里最好吃反倒是蒜,又辣又香,很是过瘾。

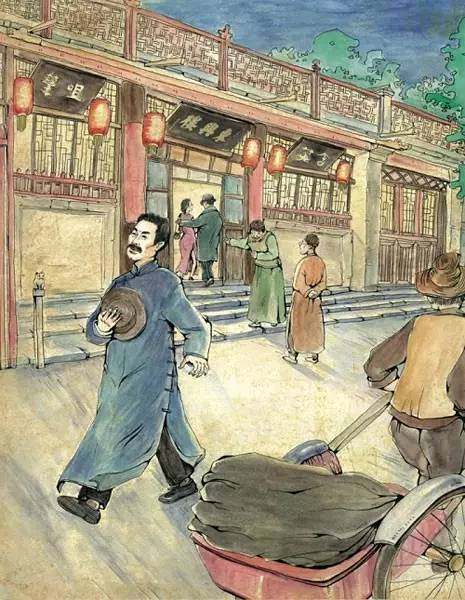

中国近代,文人纷纷争争,吵吵嚷嚷,却唯独对一件事竟然达成极高的共识,那便是:吃辣。沈从文是湖南凤凰人。湘人重辣,他在北京许多年,这口味依旧未改,“一点儿辣子,一点儿菠菜之类,再来一点点黑黑的罐头辣牛肉”,便是一顿好饭。《边城》里有一道菜,“小饭店门前长案上,常有煎得焦黄的鲤鱼豆腐,身上装饰了红辣椒丝,卧在浅口钵头里,旁边插着朱红色的筷子”,想必也十分美味。汪曾祺乃沈的学生,在云南读的西南联大,也能够吃辣。文革时下放,条件很是艰苦。老头儿苦中作乐,以烤辣椒蘸盐水下酒,自言“平生所吃的辣椒多矣,什么朝天椒、野山椒,都不在话下”。更妙的是,鲁迅乃浙江绍兴人,竟也爱好食辣。他写《在酒楼上》:“一斤绍酒。——菜?十个油豆腐,辣酱要多!”,在很舒服的呷一口酒之后,主人公吐槽道:“酒味很纯正;油豆腐也煮得十分好;可惜辣酱太淡薄,本来S城人是不懂得吃辣的。”鲁迅本人爱极了加辣椒的蒸梅干菜。

除了辣椒,辣味还可源于辛香料。胡椒、姜、茱萸便是古时三种最重要的辣味来源,既可提味,又可除湿气健脾胃。《金瓶梅》后半部写到春梅得了势,胃口不佳,便使唤原先的主子孙雪娥做酸酸辣辣的鸡尖汤儿与她吃。后者“旋宰了两只小鸡,退刷干净,剔选翅尖,用快刀碎切成丝,加上椒料、葱花、芫荽、酸笋、油酱之类揭成清汤。盛了两瓯儿,用红漆盘儿,热腾腾兰花儿拿到房中。”这里面“辣辣的椒料”便是花椒、芥辣之类的开胃辛香物了。

辣可提味,椒可传情。所谓“椒房之宠,天子恩泽” ,可见一斑。“椒房”得名于以花椒和泥涂壁,取其温而芳,亦可辟邪。花椒多子,结实累累,“椒聊之实,藩衍盈升”,后妃们以此期盼多子多福。有汉以来,未央宫椒房殿便是皇后所居之处,能够入主椒房,便可母仪天下。汉以后,以椒房之宠表示隆宠之盛。《甄嬛传》里,甄嬛才一侍寝便被赐椒房,槿夕姑姑和碎玉轩一众人当然喜不自胜。

辣与甜不同,甜要甜得厚才有味道;而辣呢,深深浅浅的红,丝丝缕缕的辣,均有万种风情。

厨友评论